Mientras Lima, Moquegua y Tacna lideran con economías robustas y sistemas de salud y educación avanzados, regiones como Madre de Dios y Apurímac enfrentan informalidad, conflictos sociales y rezagos estructurales. Un diagnóstico de las brechas regionales y las claves para superarlas.

(*) Artículo publicado en la edición 236 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M236.pdf

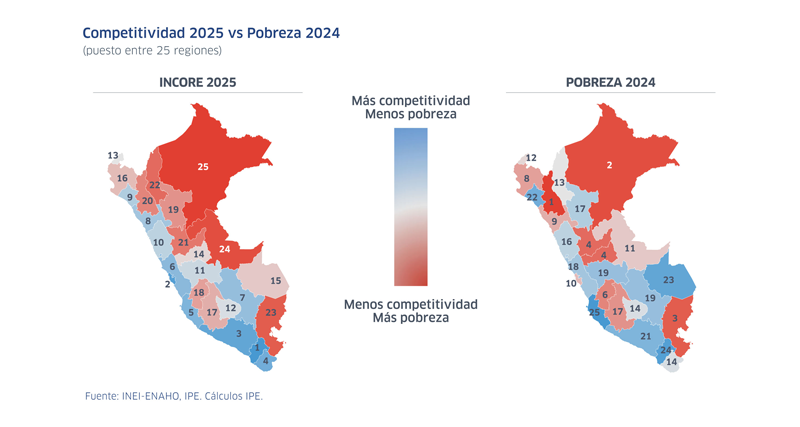

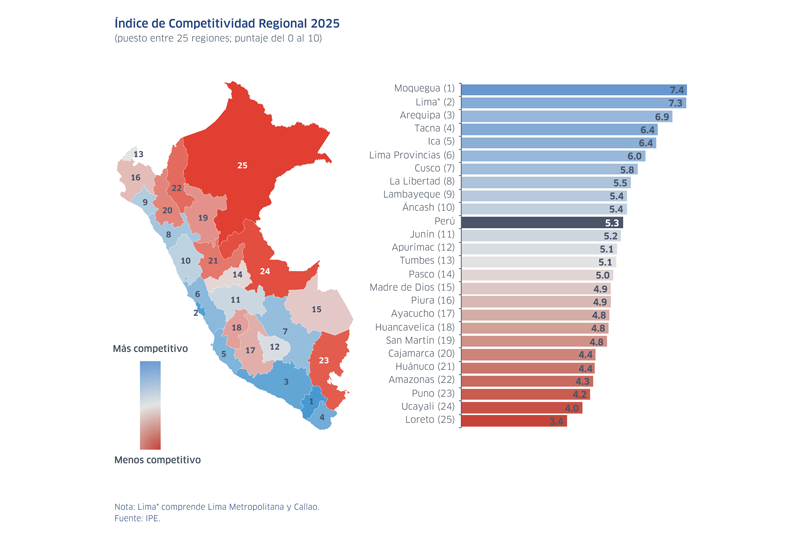

El Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), expone las marcadas diferencias entre las regiones peruanas a través de seis pilares: Entorno Económico, Laboral, Infraestructura, Salud, Educación e Instituciones. Cada pilar mide aspectos específicos del desarrollo económico y social, proporcionando un panorama integral de las fortalezas y desafíos de cada región.

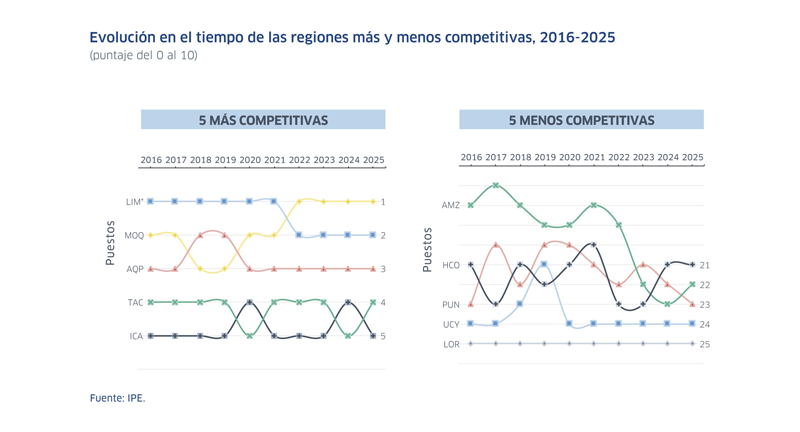

Mientras regiones como Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna lideran el ranking gracias a economías diversificadas, alta conectividad y sistemas robustos de salud y educación, regiones como Loreto, Puno, Madre de Dios, Apurímac y Huánuco languidecen en los últimos puestos debido a rezagos estructurales en infraestructura, alta informalidad laboral y debilidades en gobernabilidad.

Este análisis periodístico profundiza en los puntos en común que distinguen a las regiones más competitivas de las menos competitivas, destacando las brechas que perpetúan la desigualdad regional.

Fortaleza de las regiones líderes

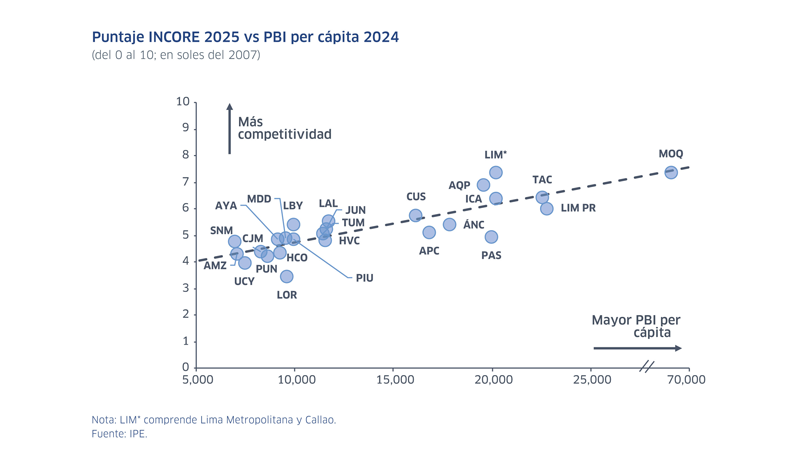

Las regiones más competitivas, encabezadas por Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, comparten un rasgo fundamental: economías diversificadas que generan un PBI per cápita elevado.

Lima se beneficia de su rol como centro financiero y comercial, mientras que Arequipa e Ica impulsan la agroexportación, y Moquegua aprovecha la minería moderna. Esta diversificación no solo asegura ingresos estables, sino que fomenta la creación de empleos en sectores de alto valor agregado, reduciendo la dependencia de actividades extractivas tradicionales.

En contraste, regiones como Loreto y Madre de Dios dependen casi exclusivamente de recursos naturales, como petróleo o minería, lo que limita el crecimiento inclusivo y perpetúa la vulnerabilidad económica.

La conectividad, tanto digital como física, es otro pilar distintivo de las regiones líderes. Lima, con acceso a internet casi universal, y La Libertad, con infraestructura portuaria robusta, facilitan la integración al mercado global. Este acceso permite a las empresas operar eficientemente y a los ciudadanos aprovechar oportunidades educativas y económicas en línea.

Por el contrario, regiones como Loreto y Amazonas enfrentan un acceso a internet casi inexistente en zonas rurales, lo que frena la modernización y perpetúa el aislamiento. La falta de carreteras adecuadas en Puno y Huánuco agrava esta desconexión, limitando el comercio y el desarrollo de infraestructura básica.

En el ámbito laboral, las regiones más competitivas exhiben una formalidad laboral superior al promedio nacional (32%).

Arequipa, con un 38% de empleo formal, y Moquegua, con alta inclusión financiera (65% de adultos con cuentas bancarias), reflejan mercados laborales más estructurados. Esto no solo mejora los ingresos, sino que fortalece la estabilidad económica.

En cambio, regiones como Puno y Apurímac, con formalidad laboral por debajo del 30%, dependen de empleos informales, a menudo precarios, que restringen el acceso a beneficios sociales y limitan el crecimiento económico. La alta proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) en estas regiones agrava el problema.

La inversión en salud y educación es un diferenciador clave. Regiones como Moquegua y Tacna lideran en indicadores como la vacunación de menores de 3 años y la cobertura de personal médico, mientras que Arequipa y Cusco destacan por altas tasas de conclusión de secundaria. Estos factores preparan a la población para mercados laborales competitivos y fomentan el desarrollo humano.

Por el contrario, Loreto y Puno enfrentan altas tasas de anemia infantil y bajas tasas de conclusión de secundaria, lo que refleja sistemas de salud y educación deficientes. La falta de acceso a internet en escuelas de estas regiones limita aún más las oportunidades educativas.

La gestión pública eficiente y la baja conflictividad social son características de las regiones más competitivas. Tacna y Junín, por ejemplo, han mejorado en el pilar Instituciones, con una percepción positiva de la gestión pública y menor incidencia de conflictos sociales. Esto atrae inversión privada y fortalece la gobernabilidad.

En cambio, Madre de Dios y Loreto enfrentan alta conflictividad, a menudo ligada a actividades extractivas como la minería ilegal o disputas por recursos naturales, lo que erosiona la confianza en las instituciones y desalienta la inversión.

La inclusión financiera es otro punto de divergencia. En regiones como Moquegua y Lima, el acceso a cuentas bancarias y billeteras digitales es significativamente mayor, lo que impulsa el emprendimiento y la participación en la economía formal. Mientras que en regiones menos competitivas, como Huánuco y Apurímac, la baja tenencia de cuentas financieras limita el acceso al crédito y frena el desarrollo económico. Esta brecha digital y financiera perpetúa la exclusión de amplios sectores de la población.

La sostenibilidad ambiental también juega un papel en la competitividad. Regiones líderes como Ica y La Libertad han implementado prácticas sostenibles en sectores como la agroexportación, lo que mejora su atractivo para mercados internacionales. En contraste, regiones como Madre de Dios enfrentan desafíos por la deforestación y la minería ilegal, lo que no solo afecta su Entorno Económico, sino que genera tensiones sociales que debilitan su competitividad.

Retos estructurales

Las regiones menos competitivas comparten un desafío común: la falta de diversificación económica y la dependencia de sectores primarios. Loreto, Puno y Apurímac, por ejemplo, basan sus economías en actividades como la agricultura de subsistencia o la extracción de recursos, que son vulnerables a fluctuaciones de precios y no generan empleo de calidad. Esta dependencia perpetúa la pobreza y limita la capacidad de estas regiones para invertir en infraestructura y servicios sociales.

Otro desafío crítico en las regiones menos competitivas es la debilidad institucional, que se manifiesta en una baja capacidad de gestión pública y en la prevalencia de conflictos sociales. En Madre de Dios, por ejemplo, la minería ilegal no solo daña el medio ambiente, sino que genera enfrentamientos que debilitan la gobernabilidad. En Huánuco, la percepción de inseguridad y la corrupción percibida en las instituciones locales dificultan la implementación de políticas efectivas, perpetuando el rezago en pilares como Infraestructura y Salud.

La falta de acceso a servicios básicos, como agua potable y saneamiento, es un problema estructural en las regiones menos competitivas. En Loreto, por ejemplo, muchas comunidades amazónicas carecen de acceso a agua clorada, lo que contribuye a problemas de salud pública como la anemia infantil. En Puno, la discontinuidad en la provisión de agua potable limita el bienestar de la población y frena el desarrollo económico, ya que las empresas requieren servicios básicos confiables para operar.

Finalmente, las regiones menos competitivas enfrentan una brecha significativa en el acceso a educación de calidad. En Apurímac y Huánuco, las bajas tasas de conclusión de secundaria y la escasa presencia de docentes capacitados limitan la preparación de la fuerza laboral. La falta de conectividad digital en escuelas rurales agrava esta situación, dejando a los jóvenes sin acceso a herramientas educativas modernas. Este desafío educativo perpetúa el ciclo de pobreza y reduce la capacidad de estas regiones para competir en un mercado globalizado.

El INCORE 2025 subraya la necesidad de políticas públicas que cierren estas brechas. Para las regiones más competitivas, el desafío es mantener su liderazgo mientras abordan la inequidad laboral y la sostenibilidad.

Para las menos competitivas, urge invertir en infraestructura, formalización laboral, sistemas de salud y educación, y en fortalecer la gobernanza local. Solo un enfoque integral que promueva la inclusión económica y social permitirá al Perú avanzar hacia una competitividad regional equitativa y sostenible.

Recomendaciones

El INCORE 2025, elaborado por el IPE, no solo ofrece un diagnóstico de las brechas entre las regiones peruanas, sino que también presenta un conjunto de recomendaciones de política pública para cerrarlas para cada uno de los seis pilares.

En el pilar del Entorno Económico, el documento subraya la necesidad de dinamizar la actividad productiva mediante el fortalecimiento de sectores con alto potencial, como la agroexportación. Se propone que los gobiernos regionales promuevan la producción agrícola, mejoren las capacidades de riego y fortalezcan los clústeres productivos, inspirándose en modelos exitosos como los de Ica y La Libertad.

Además, programas como PROCOMPITE, que cofinancian infraestructura y asistencia técnica, son señalados como herramientas clave para elevar la competitividad de las cadenas productivas. Sin embargo, el desafío radica en adaptar estas estrategias a las particularidades de cada región, especialmente en aquellas con economías menos diversificadas, como Puno, donde la agricultura de subsistencia predomina.

Otro aspecto crítico del Entorno Económico es la simplificación regulatoria. El documento destaca que más del 80% de las barreras burocráticas eliminadas por Indecopi en 2024 provenían de regulaciones subnacionales, lo que evidencia la necesidad de estandarizar procedimientos en municipalidades. La excesiva tramitología, como permisos de construcción o licencias de uso de suelo, frena la inversión privada y limita el dinamismo económico.

El llamado es a que el gobierno nacional supervise activamente el cumplimiento de procesos estandarizados, una medida que podría beneficiar a regiones intermedias como Piura, donde la percepción negativa de la gestión pública desalienta la inversión.

La inclusión financiera emerge como una prioridad para integrar a las regiones menos competitivas al mercado global. El documento recomienda expandir la cobertura de internet de banda ancha, especialmente en zonas rurales, mediante el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL).

En regiones como Puno, donde la tenencia de cuentas bancarias es baja, el impulso de servicios financieros digitales, en alianza con el sector privado y ONGs, podría cerrar brechas significativas. Sin embargo, el retroceso en el porcentaje de adultos con créditos desde 2019 sugiere que estas medidas deben ir acompañadas de un fortalecimiento de la capacidad técnica de las cajas municipales para garantizar su efectividad.

En el ámbito laboral, el INCORE 2025 aboga por la formalización como motor de crecimiento inclusivo. Se propone facilitar el acceso al crédito formal y reducir barreras para la transición al sector formal, a través de iniciativas como los Centros Integrados Formaliza Perú y ferias multisectoriales. Estas medidas son particularmente relevantes para regiones como Loreto y Ucayali, donde la informalidad supera el 70%.

Además, el documento enfatiza la importancia de programas de innovación y desarrollo empresarial en coordinación con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), para cerrar brechas de productividad mediante formación y tecnología, un enfoque que podría replicarse en regiones intermedias como Apurímac.

El fortalecimiento del capital humano es otro eje central, con un enfoque en alinear la formación técnica con las necesidades productivas de cada región. El documento sugiere articular programas de inserción laboral juvenil, como Jóvenes Productivos, que han mostrado impactos positivos en ingresos y reducción de brechas de género.

En regiones como Cusco, donde el turismo tiene un alto potencial, estos programas podrían capacitar a jóvenes y mujeres en sectores estratégicos, promoviendo empleos de calidad. Sin embargo, la implementación requiere una coordinación estrecha entre gobiernos regionales, universidades e institutos técnicos, un desafío en regiones con limitaciones institucionales como Huánuco.

La infraestructura, un pilar crítico para la competitividad, enfrenta el reto de cerrar brechas en agua, saneamiento y electrificación rural. El documento aboga por proyectos integrales que agrupen iniciativas de infraestructura, maximizando su impacto. En regiones como Amazonas, donde el acceso a servicios básicos es limitado, el fortalecimiento de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y la asignación de recursos no reembolsables son esenciales.

Asimismo, la colaboración con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para expandir la electrificación rural mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) podría transformar regiones aisladas, aunque la sostenibilidad de estas inversiones sigue siendo un desafío.

En el sector salud, las recomendaciones se centran en fortalecer la infraestructura de los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel, junto con la gestión de recursos humanos e insumos médicos. La propuesta de institucionalizar incentivos para médicos en zonas rurales, como en Loreto, busca mejorar la cobertura en áreas de difícil acceso.

Además, el énfasis en un sistema de monitoreo continuo para garantizar el abastecimiento de medicamentos podría mitigar las deficiencias observadas en regiones como Ucayali.

La lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, mediante intervenciones como el Plan Multisectorial 2024-2030, es crucial para regiones con indicadores críticos, como Puno.

En educación, el INCORE 2025 propone una gestión territorial que adecúe las políticas a las particularidades de cada región, fortaleciendo la infraestructura escolar y el desempeño docente. Regiones como Moquegua, que lideran en indicadores educativos, son un modelo a seguir, pero regiones como Loreto requieren una inversión urgente en colegios en riesgo de colapso.

La universalización del acompañamiento pedagógico y el uso de evaluaciones nacionales para orientar decisiones pedagógicas son medidas clave para mejorar los resultados de aprendizaje, especialmente en regiones con bajos logros en lectura y matemáticas.

Finalmente, en el pilar de Instituciones, el documento aboga por fortalecer la confianza ciudadana mediante políticas de Gobierno Abierto, que promuevan transparencia y participación. La implementación de plataformas digitales para trámites y la mejora de servicios públicos básicos, como alumbrado y limpieza, son esenciales para regiones con alta percepción de corrupción, como Puno.

Además, el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria local y la reforma del FONCOMUN para priorizar inversiones de alto impacto podrían garantizar la sostenibilidad fiscal en regiones dependientes de transferencias, como Huánuco. Estas medidas, si se implementan con éxito, podrían transformar el panorama competitivo del Perú, promoviendo un desarrollo regional más equitativo.

Regiones más competitivas (Puestos 1-10)

1. Moquegua (7.38): Líder por cuarto año consecutivo, destaca en los pilares de Instituciones (6.2) y Salud (6.4), ocupando el primer lugar en desnutrición crónica y cobertura médica. Su economía minera impulsa un alto PBI per cápita, con un aumento del 6% en recaudación municipal por habitante (2021-2024). Sin embargo, retrocede en victimización delictiva (de 17% a 24%).

2. Lima (7.35): Incluye Lima Metropolitana y Callao, destacando en Educación (8.6) con liderazgo en cuatro indicadores, como conclusión de secundaria (9%). Su economía diversificada y conectividad digital (38% de formalidad laboral) la consolidan como centro financiero, aunque enfrenta desafíos en seguridad ciudadana.

3. Arequipa (6.9): Sobresale en Infraestructura, liderando en continuidad de agua potable desde 2020. Su economía agroexportadora y conectividad vial fortalecen su posición, aunque cae al puesto 12 en precio de electricidad.

4. Tacna: Con un sólido desempeño en Salud (7.5) y Instituciones (6.2), lidera en embarazo adolescente y conflictividad social (cero conflictos activos). Su infraestructura vial y portuaria es clave, pero retrocede en uso de internet (del puesto 3 al 8).

5. Ica: Destaca en agroexportación y sostenibilidad ambiental, con infraestructura robusta. Su economía diversificada y conectividad portuaria la posicionan como una región líder, aunque enfrenta retos en formalidad laboral.

6. La Libertad: Su conectividad portuaria y avances en educación (altas tasas de conclusión de secundaria) la mantienen en el top 10. La agroindustria impulsa su economía, pero la informalidad laboral persiste como desafío.

7. Cusco: Con avances en educación (logros en lectura y matemáticas) y turismo, su economía diversificada y conectividad aérea la fortalecen. Sin embargo, enfrenta conflictos sociales que afectan su gobernanza.

8. Áncash: Combina minería con sectores productivos, destacando en PBI per cápita. Su infraestructura mejora, pero la informalidad y la percepción de gestión pública limitan su competitividad.

9. Junín: Avanza en educación y salud, con un sólido PBI real. Su economía diversificada incluye agricultura y minería, pero necesita mejorar en infraestructura digital.

10. Lambayeque: Su potencial agroindustrial y avances en educación la posicionan en el top 10, aunque enfrenta limitaciones en infraestructura escolar y conectividad digital.

Puestos intermedios: regiones con potencial y desafíos pendientes (Puestos 11-18)

11. Apurímac: Asciende del puesto 19 (2016) al 12 (2025), destacando en Entorno Económico (del último lugar al 15) por aumentos en PBI real. Sin embargo, enfrenta rezagos en infraestructura y formalidad laboral.

12. Pasco: Mejora del puesto 22 (2016) al 14 (2025), con avances en Salud (del 21 al 7) por mejoras en salud infantil. Su dependencia minera limita la diversificación económica.

13. San Martín: Con potencial en agroindustria y turismo, mejora en salud, pero enfrenta alta informalidad laboral y conflictos sociales que afectan la gobernanza.

14. Piura: Su puntaje laboral (3.6) se estanca, retrocediendo dos puestos por el aumento de trabajadores con ingresos por debajo del salario mínimo. Muestra mejoras en ingresos reales (S/9.54/hora) y educación superior (de 16% a 18%).

15. Ayacucho: Avanza en educación y salud, pero su economía agraria y falta de infraestructura digital limitan su competitividad.

16. Cajamarca: Su economía minera impulsa el PBI, pero la informalidad y la falta de conectividad vial frenan su progreso.

17. Huancavelica: Mejora en indicadores de salud infantil, pero enfrenta rezagos en infraestructura y educación, con alta dependencia de la agricultura de subsistencia.

18. Tumbes: Cae siete posiciones (del 6 al 13) desde 2016, con retrocesos en Educación (infraestructura escolar) e Instituciones (percepción de gestión pública). Su puntaje general disminuye de 6.0 a 5.0.

Regiones menos competitivas: rezagos estructurales profundos (Puestos 19-24)

19. Madre de Dios: Su economía basada en recursos naturales enfrenta limitaciones en infraestructura y educación, con alta informalidad laboral.

20. Amazonas: Cae al puesto 24 en Salud (4.3), con aumentos en anemia infantil y desnutrición crónica. Aunque mejora en vacunación (de 44% a 65%), su infraestructura básica es deficiente.

21. Huánuco: Depende de la agricultura de subsistencia, con rezagos en salud (alta anemia infantil) y educación (baja conclusión de secundaria). La falta de conectividad aísla a la región.

22. Puno (4.2): Registra el puntaje más bajo en Instituciones (3.0), ocupando el último lugar en atomización de proyectos y victimización delictiva. En el pilar Laboral (3.6), retrocede por brechas de género en ingresos (de 27% a 35%) y participación laboral (de 3% a 7%).

23. Ucayali (4.3): Segunda región menos competitiva por sexto año, está en el tercio inferior en cinco pilares. Retrocede en trabajadores con ingresos bajos y percepción de gestión pública, aunque mejora en salud.

24. Loreto (3.4): La menos competitiva desde 2016, con los peores resultados en Salud (3.5) y Educación. Aunque avanza en vacunación infantil (de 29% a 54.4%), la anemia infantil (51%) y la falta de agua en escuelas persisten.