La propuesta del Midis pone sobre la mesa nuevas dimensiones para medir la pobreza, pero genera incertidumbre sobre su aplicabilidad y eficacia para guiar políticas públicas efectivas.

(*) Artículo publicado en la edición 230 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M230.pdf.

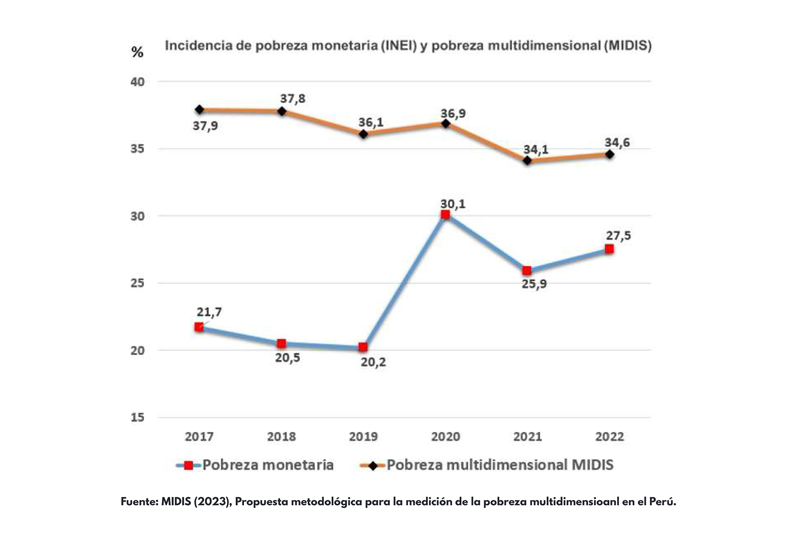

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) subió un intenso debate al publicar, a finales del año pasado, el Decreto Supremo 014-2024, con el cual oficializa la medición de la pobreza multidimensional en el Perú. Este nuevo enfoque, que complementará al tradicional indicador de pobreza monetaria, ha despertado críticas sobre su implementación, especialmente en torno a su utilidad y transparencia.

Hasta ahora, el indicador de pobreza monetaria era la principal herramienta para medir esta problemática. Este se basa en la capacidad de las personas para cubrir una canasta básica mensual, cuyo costo en 2023 se fijó en S/ 446 por persona. Bajo este criterio, el 29% de los peruanos (9,8 millones de personas) no pudo superar dicho umbral en 2023.

El índice de pobreza multidimensional busca ampliar esta perspectiva al considerar no solo los ingresos, sino también el acceso a servicios básicos, educación, salud y otras dimensiones. Sin embargo, la selección de indicadores y la metodología han generado cuestionamientos sobre su eficacia y posibles sesgos en los resultados.

Limitaciones del indicador

Javier Herrera Zúñiga, miembro de la Comisión Consultiva para la Estimación de Pobreza del INEI y profesor invitado de la PUCP, cuestionó la propuesta del Midis. Según Herrera, el decreto obliga al INEI a adoptar este indicador sin considerar las limitaciones actuales del sistema estadístico peruano.

“Va a significar la exclusión de algunas [dimensiones] que son las más significativas en términos de política pública, como la anemia infantil, la seguridad ciudadana y los servicios públicos”, afirmó.

El experto también criticó que el índice sintético propuesto por el Midis, basado en la metodología Alkire-Foster, no contempla las interacciones entre las distintas dimensiones de la pobreza. “La eficacia de la política es mayor si se consideran las interacciones. Agregar dimensiones e indicadores sin esta consideración reduce la utilidad para el diseño de políticas públicas”, explicó.

Otro punto cuestionado por el especialista es la arbitrariedad en los parámetros utilizados para construir el índice, como los pesos asignados a cada dimensión o el umbral que define a un pobre multidimensional. Según él, “estos parámetros carecen de sustento teórico y pueden ser manipulados para obtener cifras más favorables, lo cual pone en riesgo la credibilidad del indicador”.

Vivienda digna

La investigadora de GRADE, Lorena Alcázar, destacó la importancia de abordar la problemática habitacional como un pilar clave en la lucha contra la pobreza. Según Alcázar, el acceso a una vivienda digna es fundamental para superar esta condición.

“¿Cómo puedo salir de la pobreza si vivo en una casa sin baño, sin cocina, donde todos duermen juntos y no hay condiciones de seguridad ni higiene? Estas precariedades generan enfermedades y afectan profundamente el bienestar de las familias. Si no solucionamos el problema de la vivienda, no avanzaremos mucho, y lamentablemente no se está haciendo lo suficiente al respecto”, afirmó.

Además, criticó la falta de coordinación entre los niveles de gobierno en la implementación de políticas de vivienda: “El Gobierno central define la política, como el bono habitacional para vivienda social, pero deja la supervisión a las municipalidades, que muchas veces no cumplen con su responsabilidad. Existen vacíos estructurales que debemos resolver con urgencia”.

Alcázar también advirtió que la precarización de la vivienda genera un círculo vicioso de pobreza que perpetúa las desigualdades en generaciones. “La vivienda no solo es un techo, sino el entorno desde donde una familia construye su futuro. Si las condiciones son insalubres o inseguras, los niños no podrán desarrollarse plenamente, afectando su educación y su salud, y perpetuando así la pobreza intergeneracional”, sostuvo.

Más cuestionamientos

Álvaro Monge, investigador de Macroconsult, también señaló las limitaciones de usar un índice sintético como guía principal para las políticas públicas, especialmente en un contexto de vulnerabilidades específicas.

“Es difícil orientar la política pública con un indicador sintético cuando lo que queremos resolver son vulnerabilidades particulares. Un índice de pobreza sirve para hacer seguimiento macroeconómico, pero no necesariamente para focalizar acciones. Lo que necesitamos son indicadores que identifiquen las vulnerabilidades más relevantes para la población y permitan diseñar políticas específicas”, explicó.

El investigador subrayó la importancia de los tableros de control como herramienta para detectar áreas críticas. “Como señaló Lorena, estos tableros nos muestran dónde están las principales carencias. Algunas vulnerabilidades, como la pobreza monetaria, son más sensibles al ciclo económico, mientras que otras, como la desnutrición o la anemia, requieren políticas adicionales que no dependen directamente del crecimiento económico”, añadió.

Además, Monge señaló que no todas las dimensiones de la pobreza tienen el mismo nivel de urgencia ni responden igual ante las políticas implementadas.

“Problemas como la generación de empleo pueden tener soluciones a corto plazo que impacten positivamente en la reducción de la pobreza monetaria. Sin embargo, temas estructurales como la desnutrición o el acceso a servicios básicos requieren estrategias más integrales y de largo plazo”, afirmó.

Tablero del INEI

El INEI cuenta con un tablero de control con 29 indicadores agrupados en ocho dimensiones, que ya revelan cifras preocupantes: el 74% de los peruanos no tiene acceso a agua gestionada de manera segura y el 43% de los niños menores de tres años padecen anemia. Sin embargo, Herrera y Monge coinciden en que un único índice no puede reflejar adecuadamente estas problemáticas.

“La propuesta del Midis de resumir en un solo número la situación de las personas en Múltiples dimensiones de pobreza no es útil para las políticas públicas y deja de lado dimensiones fundamentales priorizadas en la política nacional de desarrollo e inclusión social”, subrayó Herrera.

Por su parte, Monge insistió en la necesidad de diseñar políticas diferenciadas: “Las políticas deben adecuarse a cada realidad. Es crucial entender que no todas las vulnerabilidades responden de la misma manera a las condiciones económicas, y eso requiere un enfoque más granular y específico”.

Formar consensos

Los críticos del nuevo índice destacan la importancia de generar consensos en torno a las metodologías empleadas. Sin un acuerdo claro entre los actores técnicos y políticos, el índice podría enfrentar problemas de legitimidad que afectan su utilidad para el diseño de políticas.

Además, el contexto actual de creciente desconfianza en las instituciones públicas plantea un desafío adicional. La falta de claridad sobre cómo se implementará este índice y su posible manipulación generará dudas en la población y los expertos.

La discusión en torno a la pobreza multidimensional subraya una necesidad más amplia: fortalecer las capacidades del Estado para diseñar, implementar y supervisar políticas sociales efectivas. Sin una base institucional sólida, incluso las mejores metodologías pueden quedar en el papel, alejándose de la realidad de las familias peruanas.

Con el primer informe del índice programado para febrero de 2025, el debate está lejos de terminar. Lo que está en juego no es solo un número, sino la dirección que tomarán las políticas sociales en el Perú para enfrentar las múltiples caras de la pobreza.

Los especialistas participaron del XXXV Seminario anual de investigación “Retos y perspectivas del Perú y América Latina: inversión, sostenibilidad y cohesión social”, organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

El avance de la pobreza monetaria

El avance de la pobreza monetaria

La pobreza monetaria en Perú alcanzó el 29% en 2023, superando los niveles de 2022 (27,5%) y manteniéndose por encima de los registros prepandemia en 21 de las 25 regiones del país. Este aumento refleja un retroceso en la lucha contra la pobreza, con un impacto más pronunciado en la pobreza extrema, que alcanzó el 5,7%, un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior.

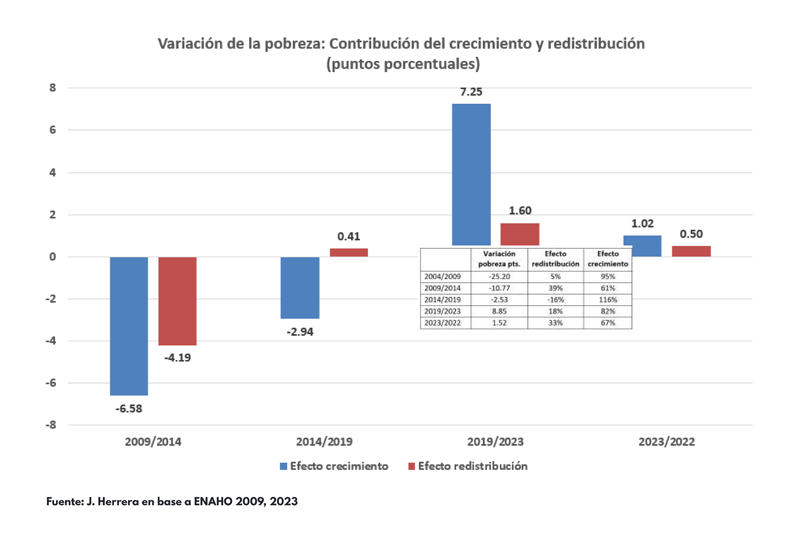

En 2023, la pobreza subió en 1,5 puntos porcentuales, atribuible a una contracción del PBI de -0,6%. Al descomponer esta variación, Javier Herrera, profesor visitante de la PUCP, explicó que el efecto crecimiento contribuyó al incremento de la pobreza en +1,02 puntos, mientras que el efecto distribución sumó +0,5 puntos, agravando la situación. En términos relativos, el decrecimiento “puro” explicó el 67% del aumento, y la redistribución el 33% restante. Entre 2019 y 2023, la pobreza aumentó en 8,85 puntos porcentuales, de los cuales el 82% corresponde al efecto crecimiento y el 18% al efecto distribución.

El efecto crecimiento se refiere a cómo las variaciones en el tamaño de la economía, como la contracción o expansión del PBI, afectan los niveles de pobreza. Cuando la economía decrece, como ocurrió en 2023, el ingreso de los hogares se reduce, impactando especialmente a los más vulnerables. Por otro lado, el efecto distribución analiza cómo se reparte la riqueza generada en el país. En este caso, la redistribución no ayudó a mitigar la pobreza, sino que contribuyó a agravarla.

“Los hogares más pobres sufrieron la contracción económica en mayor medida que los más ricos. A diferencia de años anteriores, en el periodo 2019-2023 y 2022-2023, el efecto redistribución, en lugar de mitigar la pobreza, explicó un tercio de su incremento. Desde 2009, hemos tenido un crecimiento antipobre”, señaló Herrera.

Esto contrasta con el periodo 2009-2014, cuando el crecimiento económico impulsó una reducción significativa de la pobreza en 10,8 puntos porcentuales. Durante ese tiempo, el efecto redistribución contribuyó en un 39% a esta mejora, mientras que el 61% restante se debió al crecimiento del PBI.

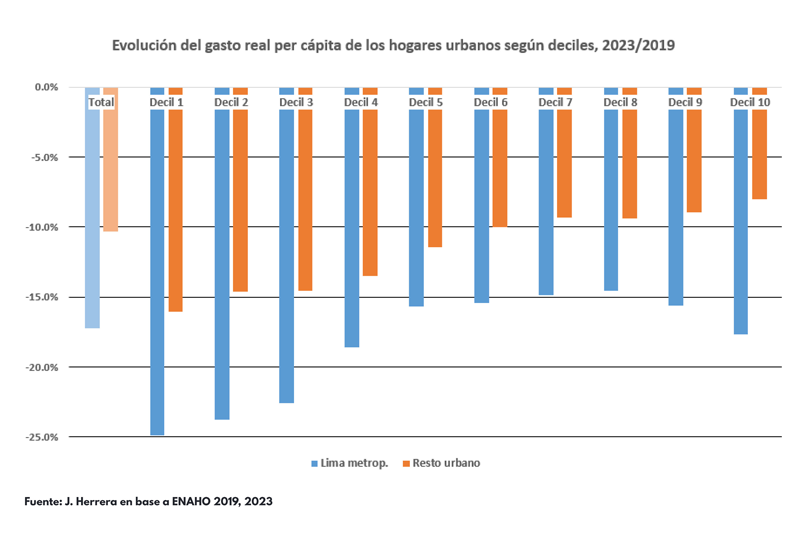

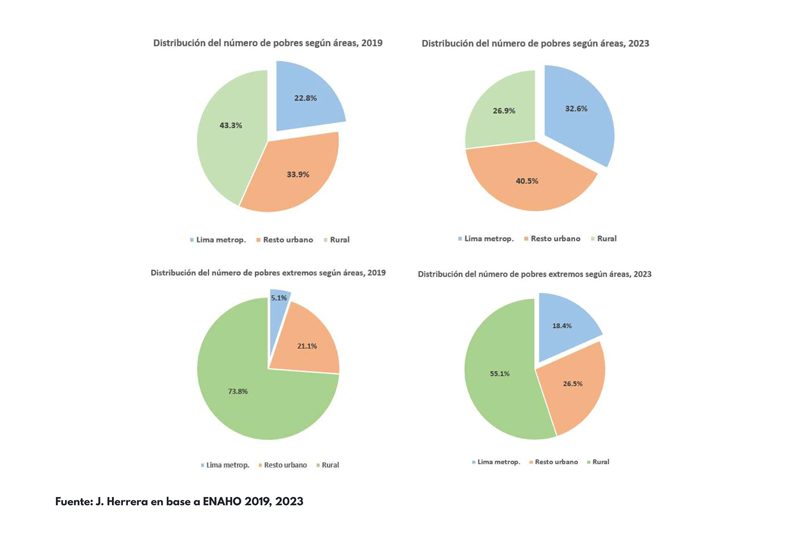

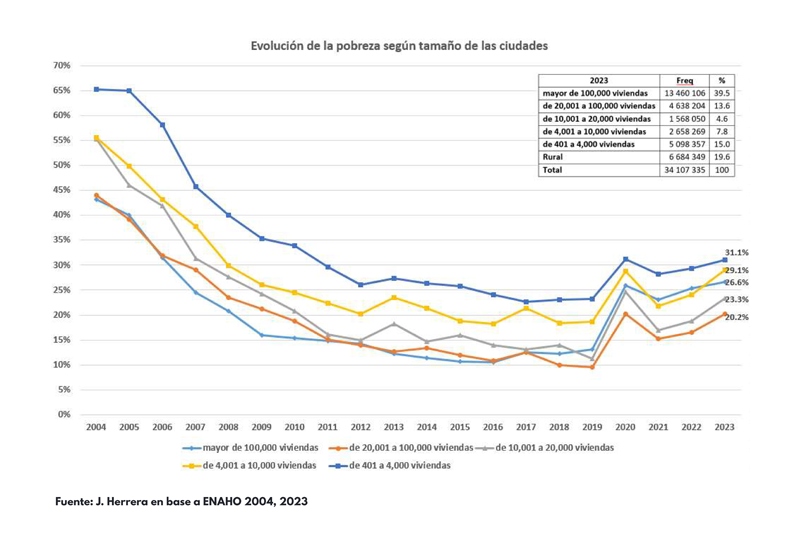

Urbanización de la pobreza

Una de las transformaciones más significativas en la dinámica de la pobreza en Perú es su urbanización. En 2023, el 80% de la población peruana vivió en ciudades, lo que evidencia un cambio drástico respecto al 2004, cuando solo el 70% habitaba áreas urbanas. Aunque la pobreza extrema urbana es baja (menos del 6%), representa casi la mitad (44%) del total de pobres extremos, con 881 mil personas afectadas.

“Las ciudades se han empobrecido, y las brechas entre áreas urbanas y rurales se han reducido, pero esto no significa una mejora general, sino un empobrecimiento de las ciudades”, afirmó Herrera durante su participación en el XXV Seminario anual de investigación “Retos y perspectivas del Perú y América Latina: inversión, sostenibilidad y cohesión social”, organizado por el CIES.

Además, añadió, las políticas sociales siguen respondiendo a patrones espaciales caducos, concentrándose en áreas rurales y descuidando las nuevas áreas urbanas vulnerables. El informe subraya la necesidad de una mayor granularidad en la focalización, con datos detallados por manzana para una intervención más efectiva.

El proceso de urbanización también ha cambiado la configuración de la pobreza. Mientras que en el 2004 la pobreza rural afectaba al 84% de la población rural y entre el 45% y 50% de la urbana, hoy las ciudades concentran un mayor número de pobres debido al crecimiento de su población y al deterioro de sus condiciones económicas. Este fenómeno exige un enfoque más desagregado para abordar las desigualdades en zonas específicas dentro de las grandes ciudades.

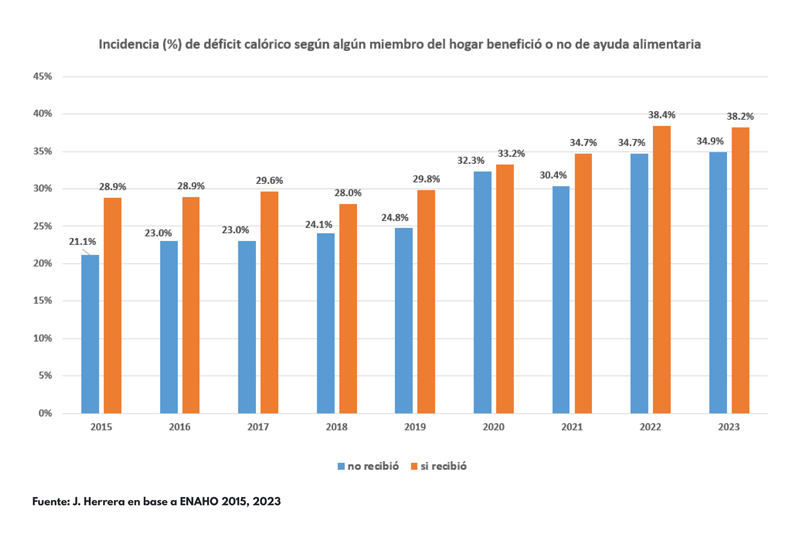

Crisis alimentaria

La malnutrición es otro problema creciente, con un aumento del déficit calórico desde 2016, agravado por la pandemia. Paradójicamente, este fenómeno afecta más a Lima que a otras regiones. Mientras tanto, la anemia infantil y la desnutrición crónica infantil han disminuido en áreas rurales pero han incrementado en áreas urbanas.

“Este contraste evidencia una urbanización de los problemas nutricionales, que requiere estrategias más inclusivas y adaptadas a las realidades locales”, resaltó.

Entre 2021 y 2023, las transferencias monetarias cayeron un 33,3% y las donaciones en especie disminuyeron un 27,7% entre 2019 y 2023. Este retroceso en las políticas sociales ha limitado la capacidad del Estado para mitigar los efectos de la pobreza.