La nueva política arancelaria de EE.UU. bajo el liderazgo de Donald Trump representa un desafío urgente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas, que habían logrado posicionarse en el mercado estadounidense con productos agroindustriales, textiles y manufacturas.

(*) Artículo publicado en la edición 233 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M233.pdf.

Por, Darwin Cruz Fiestas

Especialista en Comercio Exterior – Inteligencia Comercial

Tangram Lab

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 9 de abril de 2025 una suspensión de 90 días en la aplicación de aranceles para países que no han tomado represalias comerciales contra las medidas arancelarias –cuya imposición proclamó una semana antes– de su administración, entre ellos Perú. Esta pausa, efectiva de inmediato, incluye una reducción sustancial del arancel recíproco del 10% impuesto previamente.

Esta medida ofrece un respiro temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas que exportan a Estados Unidos, permitiéndoles continuar sus operaciones sin el peso adicional de los aranceles durante este período. Sin embargo, es esencial que estas empresas aprovechen este intervalo para fortalecer su competitividad y explorar estrategias que mitiguen posibles impactos futuros.

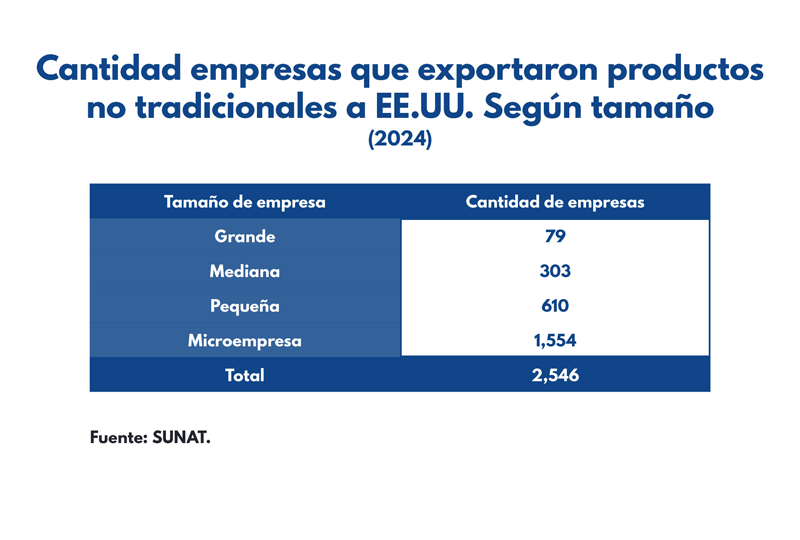

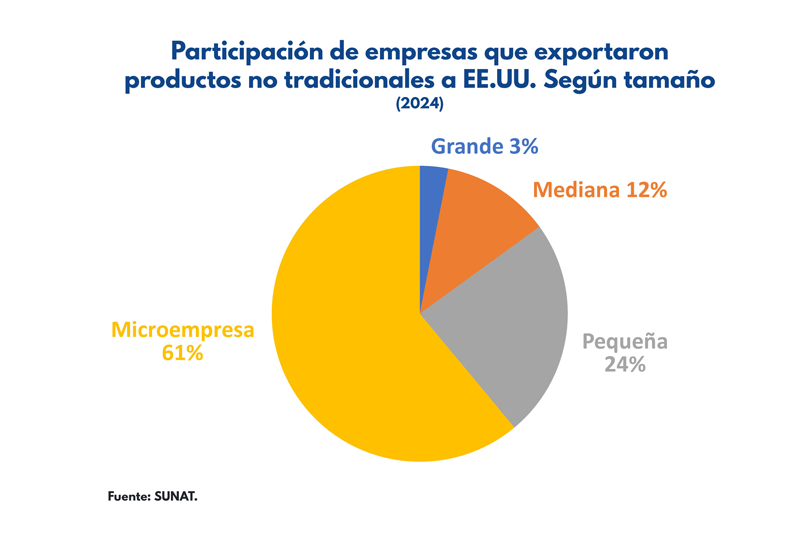

Ahora, en un posible escenario de que a los productos peruanos les vuelvan a imponer un arancel general del 10%, el impacto no sería menor, dado que Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones no tradicionales, y más del 68% de las empresas exportadoras peruanas a EE.UU. son mipymes, es decir, negocios de menor tamaño que ya enfrentan grandes retos logísticos, financieros y regulatorios.

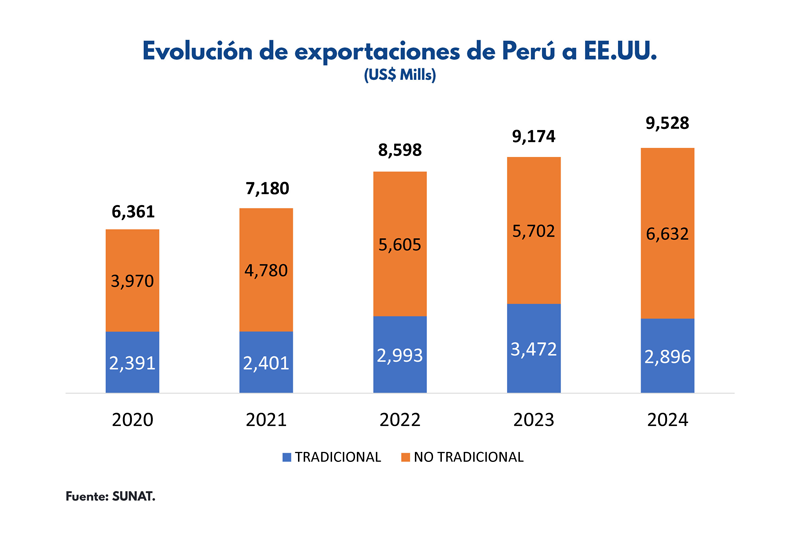

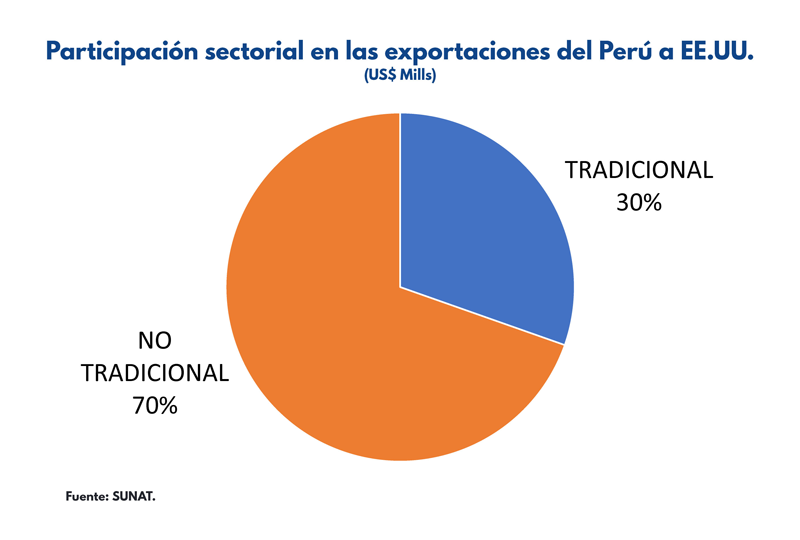

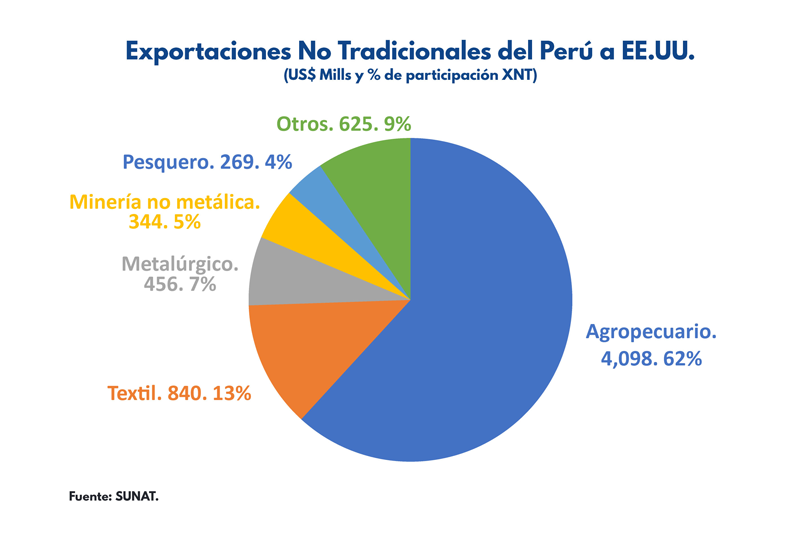

Diversificación en riesgo

La base exportadora peruana hacia EE.UU. se ha diversificado notablemente en los últimos años. Si bien destacan productos agroindustriales como arándanos (US$ 1,246 millones exportados en 2024), uvas (US$ 851 millones) y espárragos (US$ 231 millones), también se registran envíos relevantes de textiles y confecciones (alrededor del 10% del total exportado), productos químicos, cuero y calzado, plásticos, madera trabajada y metal-mecánica.

Lo más relevante es que esta diversificación no proviene solo de grandes empresas con años de experiencia, sino de una creciente masa de mipymes exportadoras –más de 1,500– que han encontrado nichos de mercado en Estados Unidos, especialmente en sectores de moda sostenible, confecciones de algodón orgánico, artículos de decoración, productos naturales y manufactura ligera.

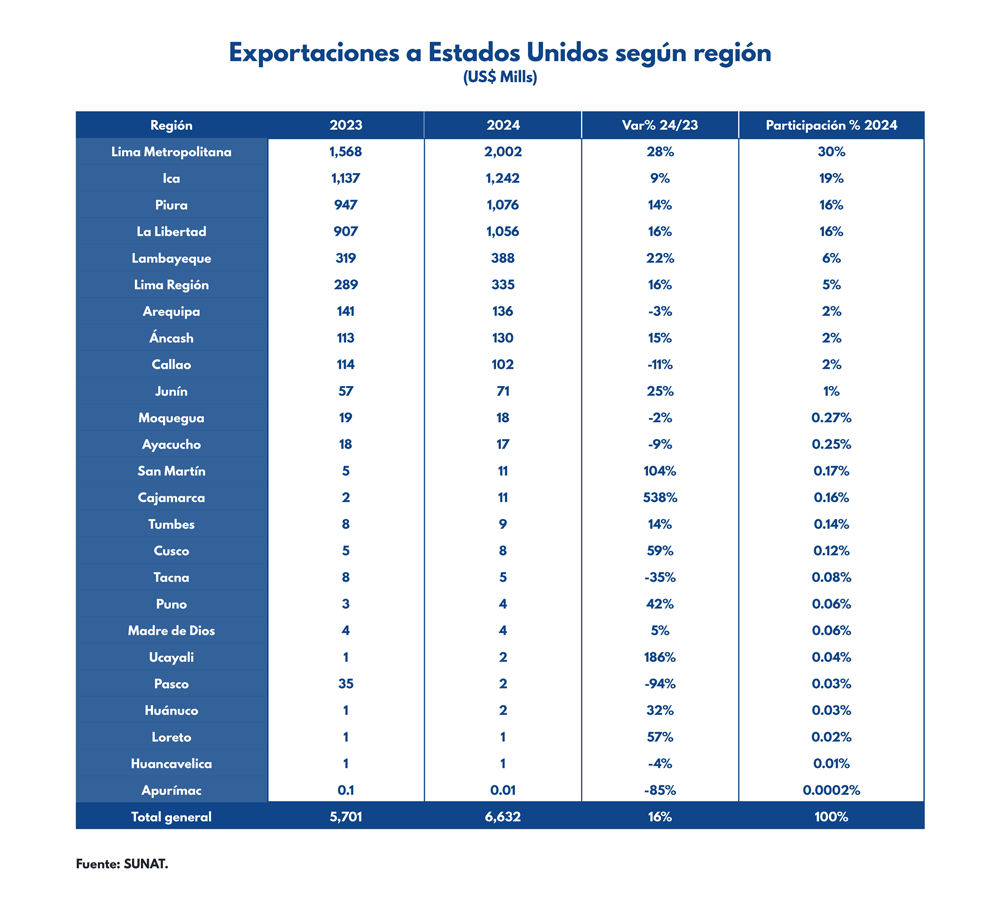

Además, estas empresas no están concentradas únicamente en Lima. Según datos del periodo 2020-2024, más del 40% de las mipymes exportadoras a EE.UU. provienen de regiones como La Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa, Ica, Junín, San Martín y Cajamarca, entre otras. Esto evidencia un proceso creciente de descentralización de la oferta exportable, donde las regiones han encontrado oportunidades para transformar su producción y generar empleo a través del comercio internacional.

Un posible arancel del 10% afecta directamente esta capacidad de inserción. Muchas de estas empresas compiten por precio y calidad en un mercado exigente y saturado, y carecen del músculo financiero para absorber incrementos en los costos de exportación.

¿Y el tratado de libre comercio?

El Perú mantiene un Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Estados Unidos desde 2009, que eliminó la mayoría de barreras arancelarias y facilitó el ingreso de productos peruanos al mercado norteamericano. Sin embargo, el Capítulo 22 de dicho acuerdo contempla excepciones en caso de que alguna de las partes invoque motivos de seguridad nacional.

La administración Trump ha activado esta cláusula apelando a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, alegando que el déficit comercial genera una “emergencia nacional” que justifica la adopción de aranceles “recíprocos” hasta que, en sus palabras, “el trato no recíproco esté resuelto”. Ese es el argumento que ha utilizado el presidente Trump para imponer aranceles, en un principio a todo el mundo, para luego suspenderlos temporalmente a los países que han buscado hablar con él para negociar.

La medida también tiene un trasfondo político: busca presionar a países que, a juicio del gobierno estadounidense, mantienen barreras ocultas o prácticas desleales de comercio. En el caso peruano, el informe del USTR (Oficina del Representante Comercial de EE.UU.) lista una serie de observaciones que le sirvió de excusa para imponer un arancel del 10%. Estas son:

• Restricciones en servicios de entrega rápida

• Problemas con el etiquetado de productos cosméticos e higiene personal

• Procesos de análisis de impacto regulatorio poco claros

• Moratoria a los organismos vivos modificados (transgénicos)

• Reglamentación pendiente para importación de productos de huevo

• Limitaciones en contratación pública a empresas estadounidenses por acuerdos de Gobierno a Gobierno

• Débil protección de propiedad intelectual (piratería y contrabando)

• Obstáculos al comercio digital y cumplimiento de normas laborales

Biodiversidad vs. presión comercial

Uno de los puntos más sensibles es la moratoria peruana a los organismos genéticamente modificados (OGM), vigente desde 2011 por una década y que en 2021 fue prorrogada hasta 2035. Lejos de ser una barrera comercial injustificada, esta decisión responde a un enfoque de protección de la biodiversidad, dado que el Perú es uno de los países megadiversos del planeta.

Preservar esta diversidad genética no solo es un compromiso ambiental, sino también una estrategia de seguridad alimentaria a largo plazo. En tiempos en que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las crisis alimentarias amenazan al mundo, el Perú tiene el potencial real de posicionarse como una despensa global de alimentos saludables y sostenibles. La moratoria a los transgénicos permite mantener intacto ese potencial.

Una respuesta basada en más comercio

Frente al nuevo proteccionismo de EE.UU., el Perú no debe encerrarse ni confrontar, sino responder con más comercio e inversión, y con una política pública que promueva la competitividad de sus empresas. En ese sentido, es necesario:

• Seguir con los canales diplomáticos para buscar la eliminación permanente de ese 10% o que el arancel sea lo menos posible.

• Fortalecer la defensa comercial e institucional del Perú frente a observaciones del USTR

• Mejorar las condiciones para la exportación regional: infraestructura, logística, digitalización y financiamiento

• Apoyar a las mipymes para que mantengan su presencia en EE.UU., a través de mecanismos de cofinanciamiento, asistencia técnica y plataformas de promoción

Lo que está en juego no es solo la balanza comercial. Es el empleo, el desarrollo regional, el aprendizaje tecnológico, la inclusión productiva y la oportunidad de que el Perú se consolide como un proveedor confiable y sostenible en los mercados globales.

Hoy más que nunca, la resiliencia de nuestras mipymes exportadoras merece apoyo. Porque son ellas las que han demostrado que se puede exportar desde cualquier rincón del país, con calidad, creatividad y visión de futuro.